石川県(金沢市・白山市・野々市市) インプラント/矯正歯科、小児機能矯正/小児歯科/口腔外科/顎関節症/予防歯科/審美歯科

手術用顕微鏡 |

当院では、手術用顕微鏡と歯科用CT診断を用いて、 |

|---|

手術用顕微鏡 |

当院では、手術用顕微鏡と歯科用CT診断を用いて、 |

|---|

![]()

これまでの歯科治療は肉眼で見える範囲が限界でした。しかし手術用顕微鏡が歯科に応用されるようになり、これまでは見えなかった部位が見えるようになりました。全てが見え治療できるわけではありませんが、確実に視野に入れて治療ができる範囲が広がりました。

マイクロ治療により保存可能な歯が増えました。

|

|

術中の手術がモニターに映し出されており、第一助手も手術を確認しながらアシストが可能です。術後の患者様への説明にも使用されます。

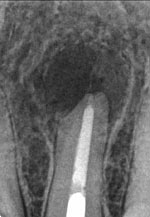

歯根のう胞とは歯の神経の穴に繁殖した細菌が歯の根の先から出て行いき、根尖部に膿がたまる病気です。歯の疾患のなかでは頻度も高く、基本的には根管治療で治ります。ただし改善しないケースもあります。保存的には治らないケースが外科的歯内療法の対象となります。 |

歯根の先に膿の袋が できています |

歯肉に切開を加えて、患部を直接的にソウハし、感染源となっている歯根の一部を切除、再感染が起こらないように歯根の尖端を特殊なセメント(MTAセメント、Super EBAセメント)で封鎖する治療法です。

これまでは歯根のう胞の手術治療は外科の範疇にはいるので口腔外科医が担当するケースがほとんどでした。しかし肉眼で処置を行い、歯根を切断するだけで逆封鎖をしないことが多く、結果再発も多くみられました。感染源が残ってしまうからです。

歯根の状態は通常のレントゲンでは十分な把握ができなく、根尖部も肉眼では十分な精査ができないため、治療に限界がありました。

しかし現在は、術前に歯科用CT撮影を行い、病巣、歯根の状態を3次元で十分把握することが可能となりました。またその治療も顕微鏡を用いて最高20倍での拡大視野で細部まで及ぶ治療が可能となりました。歯根の状態を精密に精査し、逆根管充填を行うことで治療成績が飛躍的によくなりました。

ただしすべてが治るわけではありません。抜歯が必要なケースもあります。

外科的歯内療法には 歯科用CT と 手術用顕微鏡 が必須となります。

|

|

|

|

|

顕微鏡治療専用の器具を用いて手術を行います。すべてが顕微鏡治療用サイズになっております。

|

|

骨を極力低侵襲で削合できるピエゾサージェリー。顕微鏡で使用するマイクロチップを使用するP-MAX。二つの超音波治療器具を使用して手術を行います。

治療例

|

術後:歯根を切断して、特殊なセメントで逆根管充填を行います。吸収していた骨が再生しています。 |

一般診療にも顕微鏡は応用されます。

根管治療、審美治療などこれまでは限界だったものが見えるようになり、これにより治療の精度があがりました。